Welches Trekkingzelt passt zu dir? Vergleich von Tunnelzelt, Kuppelzelt, Tarp & Co. mit Bewertung & Praxistipps zu Wassersäule und Zubehör.

- 1 Auswahlkriterien fürs richtige Trekkingzelt

- 2 Zeltformen & Typen: Vor- und Nachteile

- 3 Wassersäule und Zeltstoffe: Was du wirklich wissen musst

- 4 Was ist der Unterschied: 3- vs 4-Jahreszeiten-Zelt?

- 5 Zeltzubehör: Was du brauchst – und was nicht

- 6 Meine Trekkingzelt-Erfahrungen aus der Praxis

- 7 Trekkingzelt FAQ: Kurz und kompakt

- 8 Fazit & Anleitung: Welches Trekkingzelt passt zu dir?

Auswahlkriterien fürs richtige Trekkingzelt

Zuallererst sollten wir uns der wichtigsten Frage vorab stellen: Welchen Einsatzzweck soll Dein Zelt erfüllen?

Die wichtigsten Anforderungen zur Zeltauswahl:

- Klimabedingungen (Wind, Regen, Temperatur)

- Aufstellbedingungen (Untergrund weich, steinig, sandig,..)

- Einsatzzweck der Apsis (Lagerort, Kochstelle, Umkleide)

- Anzahl der Personen (Fläche und Anzahl der Eingänge)

Diese 4 Anforderungen sind schon alles was Du zum Start Deiner Zeltsuche brauchst. Alles weitere ergibt sich aus diesen Kriterien und Deinen persönlichen Vorlieben:

Zeltform

- Kuppel, Tunnel, Geodät, Mid, Tarp – je nach Einsatzzweck

- Anzahl und Lage der Eingänge und Apsiden (Längs- oder Querlieger?)

- Zeltausführung (1-4 Jahreszeiten)

Aufbauart

- Inner first (Innenzelt kann bei Hitze meist ohne Zubehör auch einzeln stehen)

- Außenzelt mit Innenzelt (gut wenn man bei Regen aufbaut)

- Usability – Der Aufbau muss Dir auch unter schlechten Bedingungen gut von der Hand gehen

Maße

- nutzbare Innenzelthöhe (Sitzhöhe gewünscht?)

- Nutzbare Zeltfläche (im Liegen, auf der Isomatte, mit Schlafsack)

- Größe der Apsiden je nach Einsatzzweck (Lagerort, Kochen, Umziehen)

- Packmaß (z.B. beim Bikepacking)

Materialien

- Wassersäule

- Außenzelt (PU, Silikon oder Cuben)

- Innenzelt (Mesh oder Solid Inner)

Ausstattungsmerkmale

- Taschen im Innenzelt (z.B. für Brille)

- Befestigungsmöglichkeiten am Innendach (z.B. für Wäscheleine, Stirnlampe)

- Lieferumfang (Packsack, Heringe, Abspannleinen, Zeltspanner)

- Belüftungsmöglichkeiten (Dachlüfter, verschließbare Mesh-Einsätze im Innenzelt, hochsteckbares Außenzelt, Durchzug)

- Verstauung der offenen Zelttür (Knebelverschluss o.ä.)

Gesamtgewicht

- Achtung! Viele Zelthersteller liefern ihre Zelte nicht mehr mit einer Vollausstattung aus und geben das Zeltgewicht oft nicht als Gesamtgewicht an.

- Zum Gesamtgewicht gehören: Außenzelt, Innenzelt, alle Heringe und Abspannleinen für den Einsatz bei schlechtesten Bedingungen (weglassen kannst Du dann immer noch)

Preis

- Preis

In diesem Artikel findest Du zu den Auswahlkriterien neutrale Informationen (keine Werbung, keine Affiliate-Links, keine Kooperationen) damit Du ein Trekkingzelt findest dass zu Dir passt.

Zeltformen & Typen: Vor- und Nachteile

Welche Zeltform passt zu deiner Tour? Dieser Artikel vergleicht die wichtigsten Zelttypen samt Vor- und Nachteilen – kompakt bewertet und detailliert beschrieben.

| Zeltart | Gewicht | Platzangebot | Windstabilität | Aufbaukomfort | Preis |

|---|---|---|---|---|---|

| Tunnelzelt | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●○○ |

| Kuppelzelt | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ |

| Geodät | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ | ●○○○○ |

| Tarp | ●●●●● | ●●○○○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●●●● |

| Tarptent | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●○○ |

| Mid (Pyramide) | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●○○ |

| Single-Wall-Zelt | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●○○○ |

Bitte sehe die Tabelle nur als grobe Orientierung. Je nach Zeltmodell kann sich gerne auch mal ein genauerer Blick lohnen! Und mit ein wenig Erfahrung kann man die Nachteile mancher Zeltarten unterwegs auch geschickt ausgleichen.

Trekkingzelte im Schnellvergleich

- Tunnelzelt: Leicht, geräumig, aber windanfällig

- Kuppelzelt: Freistehend & vielseitig einsetzbar

- Geodät: Extrem stabil, schwer, für extreme Bedingungen

- Tarp: Ultraleicht, flexibel, aber wenig Schutz

- Tarptent: Leicht und Komfort-Upgrade zum Tarp, mit Innenzelt

- Mid (Pyramide): Ultraleicht und sturmstabil wenn Heringe Halt finden

- Single-Wall-Zelt: Kompakt und wetterfest, aber kondensanfällig

Tunnelzelte: leicht, aber nicht freistehend

Im Punkt Gewicht zu Raumvolumen liegen Tunnelzelte ganz klar vorn. Nachteil: Ohne guten Boden geht nichts. Zum Aufbau eines Tunnelzeltes brauchst Du mindestens an den Stirnseiten einen guten Hering im Boden. Wenn es steinig oder sehr sandig wird bekommst Du also ein Problem. Außer Du hast eine entsprechende Auswahl an Heringen dabei was dann aber wieder aufs Gewicht geht. Wenn Du Dich wegen dem geringen Gewicht für ein Tunnelzelt entscheidest solltest Du bei der Platzwahl auf jeden Fall darauf achten die Stirnseiten und nicht die Längsseite in den Wind zu stellen.

Vorteile

- niedriges Gewicht

- hoch aufgespannte Seitenwände, dadurch großes Raumvolumen

Nachteile

- nicht freistehend

- zum Fußende oft wg. der geringen Höhe nicht in voller Länge nutzbar

- nur ein Eingang

- anfällig für Seitenwind

Kuppelzelte: stabil & unabhängig vom Boden

Aufgrund des Gestänges nicht ganz so leicht, dafür aber stabiler als Tunnelzelte. Sie stehen in der Regel auch völlig ohne weitere Heringe so dass man etwas freier in der Stellplatzwahl ist. Bei starkem Wind sollte man aber natürlich auch eine Kuppel abspannen, die Grenze ohne Abspannung wird einfach nur Stück weit verschoben.

Für mich sind Kuppelzelte seit Jahren die Zeltform der Wahl wenn es in sehr windige Gebiete geht und ich wurde dabei noch nie enttäuscht. Auch bei stärkstem Wind standen meine Kuppelzelte immer stabil während um mich herum so manch Tunnelzelt neu aufgebaut werden musste.

Vorteile

- windstabil

- freistehend (schneller Aufbau, Aufbau auch auf steinigen Böden und Flächen)

- einfach aufzubauen

Nachteile

- schwerer als Tunnenzelte

Geodäten: für extreme Wetterbedingungen

Geodäten sind etwas für die eher seltenen Fälle der extremen Wetterbedingungen, wiegen dafür entsprechend mehr. Das sich kreuzende Gestänge erhöht die Stabilität noch einmal. Einsatzzweck: Wintertouren und Touren unter extremen Wetterbedingungen. Für den Otto-normal-Trekker der in 3-Jahreszeiten unterwegs ist i.d.R. übertrieben.

Vorteile von Geodäten

- extrem windstabil

- freistehend (Aufbau auch auf steinigen Böden und Flächen)

- hohe Tragslast (z.B. bei Neuschnee)

Nachteile von Geodäten

- sehr schwer (schwerer als Tunnel- oder Kuppelzelte)

Mischformen: hybride Konstruktionen im Überblick

Mittlerweile gibt es viele Zelte auf dem Markt die die jeweiligen Vorteile verschiedener Zeltarten miteinander kombinieren.

- Big Sky Chinook 1P

- Vaude Mark II Light (heute Mark L 3P)

Beispiele:

- Big Sky Chinook: Die Basis des Zeltes ist eine Kuppel. Zur weiteren Stabilisierung hat es auch bereits eine Querstange bekommen so dass es tatsächlich völlig freistehend ist. Zum vollwertigen Geodäten dürften es aber gerne noch ein paar Gestängekreuzungen mehr sein.

- Vaude Mark L 3P: Vaude kombiniert in seiner Mark-Serie Kuppel- und Tunnelzelt zu einem Giebeltunnel. Die Apsiden und die beiden Längsseiten müssen mit je einem Hering abgespannt werden, es würde aber auch ohne Abspannung stehen.

Mids / Pyramidenzelte: ultraleicht mit Trekkingstöcken

Pyramidenzelte oder auch Mids erfreuen sich vor allem beim Ultraleicht-Trekking großer Beliebtheit. Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch die Verwendung von einer einzelnen Mittelstange die auch noch durch den Trekkingstock ersetzt werden kann wird das Gewicht minimiert wobei die Grundform auch noch sehr windstabil ist. Dafür muss ein Mid aber erstmal stabil abgespannt werden was nicht bei allen Böden so einfach möglich ist. Ein Innenzelt gibt es oft nur optional.

Vorteile

- windstabile Form

- niedriges Gewicht im Verhältnis zum Raumvolumen

- Multiuse mit Trekkingstöcken möglich

Nachteile

- braucht viele stabil gesetzte Heringe

- Stange im Zeltinneren

- Nutzbare Fläche durch Pyramidenform stark begrenzt

- am Eingang regnet es in das Zelt

Tarps: minimalistischer Wetterschutz für Leichttrekker

Ein Tarp ist eine wahre Multifunktionsplane. Als Wetterschutz, Vorzelt, Unterstand oder in Kombination mit einem Inner (fast) als Zeltersatz. Unterschiedliche Aufbauformen lassen verschiedene Einsatzbereiche zu. Dabei gibt es inzwischen unzählige verschiedene Formen. Die Rechteckform ist sicher die Variabelste.

DD Tarp 3×3 im A-Frame Aufbau

Wer die vielen verschiedenen Aufbauvarianten nicht braucht kann z.B. auch zu „A-Frame“ Tarps greifen und ist damit dann noch leichter unterwegs. Tarps kommen vor allem beim Ultraleicht-Trekking gerne zum Einsatz und werden mit Trekkingstöcken oder gleich nur mit Hilfe von gespannten Schnüren aufgebaut. Da ein Tarp erstmal nur eine Plane ist brauchst Du hier noch eine Unterlage für Deinen Schlafplatz.

Vorteile eines Tarps

- niedriges Gewicht

- gute Belüftung

- ist kein geschlossenes Zelt daher je nach Region beim Biwakieren erlaubt

Nachteile eines Tarps

- schwieriger Aufbau

- Rundumschutz nur mit viel Kondens möglich (keine Lüfter)

- Wetterschutz hängt stark von Aufbauvariante und Möglichkeiten vor Ort ab

- kein Innenzelt, also auch kein Schnaken- und Zeckenschutz

Tarptents: ultraleicht mit optionalem Innenzelt

Tarptents sind Zelte die mit einer tarpähnlichen Plane unter Verwendung von Trekkingstöcken oder leichten Stangen aufgebaut werden. Dabei ist das Außenzelt im Gegensatz zu einem reinen Tarp bereits für eine spezielle Aufbauform zugeschnitten.

Tarptents können in aller Regel sowohl mit also auch ohne Innenzelt verwendet werden. Großer Vorteil von Tarptents: das Gewicht. So erfreuen sich Tarptents vor allem beim Fernwandern und Ultraleicht-Trekking über wachsende Beliebtheit.

Vorteile von Tarptents

- Gewicht

- Multiuse auf Tour mit Trekkingstöcken

- Variabilität (mit oder ohne Innenzelt

- gut für den Sommer- oder 3-Jahreszeiten Einsatz geeignet

Nachteile von Tarptents

- nicht freistehend, daher nicht für steinige Einsatzorte geeignet

Info: Auch wenn sich ein amerikanischer Hersteller die Zeltart zum Markennamen zu eigen gemacht hat, gibt es auch von vielen anderen Herstellern Tarptents!

Single-Wall-Zelte: minimalistisch für Winter & Alpin

Einwandzelte sind Spezialzelte die vor allem im alpinen Bereich bei kalten Temperaturen zum Einsatz kommen wenn es auf wenig Gewicht bei maximalem Wetterschutz auf kleinstem Raum ankommt. Das Außenzelt hat einen Boden so dass sich eine Einwandzelt schnell in eine Tropfsteinhöhle (Kondens!) verwandeln kann. Daher sollten sie wenigstens aus atmungsaktivem Gewebe hergestellt sein. Am Eingang regnet es direkt in das Innenzelt, aber wenn es richtig kalt ist dann regnet es ja auch nicht.

Einwandzelte sind meist eine Spezialform von Kuppelzelten oder Geodäten.

Vorteile

- sehr robust im Verhältnis zum Gewicht

- kleines Packmaß

- in der Regel kleine Stellfläche bei im Verhältnis viel Raum

Nachteile

- teuer

- begünstigt Bildung von Kondenswasser

- keine Apside

Wassersäule und Zeltstoffe: Was du wirklich wissen musst

10.000 mm Wassersäule? Klingt sicher, ist aber oft nur Marketing. Wenn du beim Zelten trocken bleiben willst, brauchst du weder Hightech noch extra dichten Stoff – es reicht das richtige Verständnis für Material und Wasserdruck!

Wassersäule verstehen: Dichtigkeit und Praxiswerte

Bei Außenzelt und Zeltboden ist die Wassersäule oft ein wichtiger Wert zur Auswahl. Aber was ist die Wassersäule überhaupt und welche Wassersäule braucht man? Auf Wikipedia finden wir:

Die Wassersäule ist … eine Maßeinheit, um die Wasserdichtigkeit z. B. von technischen Geweben (Zelte, Funktions- und Regenbekleidung) anzugeben. […]

Beim Sitzen auf feuchtem Untergrund wird ein Druck aufgebaut, der ca. 2.000 mm Wassersäule entspricht. Beim Knien in der Hocke drücken schon ca. 4.800 mm Wassersäule […]

Oberzelte gelten ab 1.500 mm und Zeltböden ab 2.000 mm nach DIN als wasserdicht.

Diese Werte kommen Dir sehr niedrig vor? Meine Praxiserfahrungen:

Beim Außenzelt dachte ich lange ein Zelt müsste eine Wassersäule von mind. 10.000 mm haben. Heute nutze ich als 3 Jahreszeiten Zelt in Norwegen, also auch bei viel Regen wie z.B. auf meiner Tour rund um den Hardangerjokulen, das Big Sky Chinook mit „nur“ 1.500 mm Wassersäule.

Als niedrigste Wassersäule beim Zeltboden habe ich 3.000 mm in Verwendung und dabei bisher noch keine Probleme feststellen können. Der Druck wird aber i.d.R. ja auch nur kurz erreicht bis man sitzt oder liegt.

Viel wichtiger ist, dass du dir die Nähte deines Zeltes genau ansiehst! Sie sind zwar oft, aber lange nicht immer, vom Hersteller abgedichtet. So darfst du bei vielen Zelten selbst vor dem ersten Einsatz noch mit dem zum Material passenden Nahtdichter die Nähte versiegeln!

Fazit: Man braucht die hohen Wassersäulen die einem die Werbung schmackhaft machen will in der Praxis meist gar nicht. Das Mehrgewicht für zu viel Wassersäule spare ich mir gerne. – Wichtiger ist, die Nähte abzudichten!

Zeltstoffe im Vergleich: PU, Silnylon, Cuben & mehr

Wer wie ich in früher Jugend vor allem mit Schwarzzelten aus Baumwolle unterwegs war der kennt das: Baumwollzelte haben ein tolles Raumklima und sind, richtig abgespannt und ohne Berührung der Zeltbahn, erstaunlich lange wasserdicht. Sie sind aber schwer und einmal nass um so schwerer. Daher eignen sich Baumwollzelte auch nicht für Trekkingtouren.

Die gebräuchlichsten Stoffe für Trekkingzelte sind PU-Stoffe, Ripstop-Nylon und Cuben. Innenzelte bestehen meist aus Nylon oder Polyester in Mesh- und Solid-Ausführung.

PU-Stoffe

Polyuretan (PU) ist ein Gummi der als Beschichtung Stoffe wasserdicht macht. Grundstoff ist bei Zelten meist Polyester. Das flüssiges PU wird teils in mehreren Lagen aufgetragen bis die gewünschte Imprägnierung erreicht ist. Da PU kein Wasser aufnimmt dehnt sich der Zeltstoff auch bei anhaltendem Regen nicht. Zusätzlich ist ein PU-beschichteter Stoff sehr robust. Daher wird er auch oft für Zeltböden verwendet.

Vorteile

- keine Feuchtigkeitsaufnahme

- geringe Dehnung des Stoffes

- langlebig

- robust und abriebfest

- schnelltrocknend

- günstig

- griffige Oberfläche

- Nähte können mit Nahtband abgedichtet werden

Nachteile

- i.d.R. schwerer als silikonisiertes Nylon

- UV-empfindlich

Die Herstellung von PU-Stoffen ist recht günstig und so sind günstige Zelte mit etwas höherem Gewicht sehr oft aus diesem Stoff. In höherwertigen Zelten kommt er wegen der Robustheit wenn überhaupt nur beim Zeltboden zum Einsatz.

Silnylon

Silikonisiertes RipStop-Nylon wird meist bei höherwertigen leichten Zelten verwendet. Grundstoff ist wie der Name schon sagt Nylon das dann teils in mehreren Lagen zur Imprägnierung von beiden Seiten silikonisiert wird. Um eine gute Reiß- und Weiterreißfestigkeit sowie Formstabilität zu erreichen wird bei Zelten vor allem Ripstop-Nylon mit integrierten Kett- und Schussfäden verwendet.

Ripstop-Nylon gibt es in verschiedenen Ausführungen und wird mit der Stärke der Fasern in Denier (den) angegeben. Ein 10D Material ist dabei leichter, dehnbarer und weniger robust wie ein 40D Material.

Vorteile

- leicht

- schnelltrocknend

- je nach Ausführung gute Weiterreißfestigkeit (Denier beachten)

- Silikonbeschichtung erhöht Reißfestigkeit und UV-Beständigkeit des Nylons

Nachteile

- nimmt Feuchtigkeit auf und dehnt sich (je weniger Denier, desto mehr)

- rutschig – Abhilfe: einige Tropfen Silnet auf den Boden aufbringen oder ebenen Schlafplatz suchen

- Nähte müssen oft mit Nahtdichter abgedichtet werden

CubenFiber (auch: Dyneema Composite)

Cuben Fiber ist vor allem bei Ultraleichtzelten in den letzten Jahren zu DEM ultraleichten Zeltstoff des Außenzeltes schlechthin geworden. Er ist ein Laminat aus aus Dyneema®-Fasern zwischen zwei transparenten Polyesterfilmen. Ursprünglich wurde der Stoff der in verschiedenen Stärken, angegeben in g/qm, erhältlich ist für den Segelsport entwickelt bevor Cottages den Stoff für UL-Ausrüstung entdeckt haben. Dabei ist er für mein Empfinden aber unverhältnismäßig teuer.

Vorteile

- ultraleicht (ca. halb so schwer wie Silnylon)

- hohe Reißfestigkeit

- dehnungsarm

- UV-stabil

Nachteile

- sehr teuer

- durchscheinend (halbtransparent)

- Falten des Stoffes hinterlässt dauerhaft sichtbare Knicke, mit der Zeit wird der Stoff dadurch milchig

Da sich Cuben Fiber schwer färben lässt sind Zelte aus diesem Stoff meist nur in Weiß erhältlich.

Mesh / Moskitonetz

Mesh ist ein Nylon- oder Polyamid-Gewebe in Form eines Gitters. Es wird bei Trekkingzelten als Innenzelt für trockenes, warmes Wetter oder als Mesh-Einsatz zur Belüftung bei einem Solid Inner verwendet. Durch die Gitterstruktur eignet sich Mesh besonders gut zur Belüftung und Rundumsicht während es gleichzeitig vor Insekten schützt.

- Belüftung

- Rundumsicht

- winddurchlässig

- schnelltrocknend

Vollflächig eignet sich ein Mesh-Innenzelt nur für warme Bedingungen bei wenig Wind.

Nylon als Solid Inner

Dicht gewebtes (Ripstop-) Nylon ohne Beschichtung wird im Zelt oft als „Solid Inner“ verwendet. Es ist dampfdurchlässig und lässt damit Luftfeuchtigkeit leicht entweichen. Gleichzeitig schützt der blickdichte Stoff aber auch vor Zugluft. Für eine noch bessere Belüftung sind Innenzelte oft mit verschließbaren Mesh-Einsätzen ausgestattet.

- windabweisend

- blickdicht

- dampfdurchlässig

- schnelltrocknend

Ein Solid Inner aus Nylon eignet sich vor allem für Touren bei kalten oder windreichen Bedingungen. Dabei erhöht es sogar die Temperatur im Zelt ein wenig.

Was ist der Unterschied: 3- vs 4-Jahreszeiten-Zelt?

Jede Jahreszeit stellt eigene Anforderungen an ein Zelt. Während es z.B. im Sommer oft auf gute Belüftung ankommt ist im Winter die Schneelast und Nutzbarkeit mit Handschuhen gefragt. Hilleberg hat für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche farbliche Label (blue, yellow, red, black) eingeführt, allgemein spricht man aber eher von Zelten für einen bestimmten Bereich von Jahreszeiten. Hier die Kriterien für 3- und 4-Jahreszeiten Trekkingzelte:

3-Jahreszeiten-Zelt: leicht & flexibel für Frühling bis Herbst

3-Jahreszeiten-Zelte sind die Allrounder unter den Trekkingzelten. Ausreichend stabil und variabel in der Belüftung kann man sie vom Frühjahr bis in den Herbst benutzen.

- Solid Inner mit Mesh-Einsätzen

- gute Belüftungsmöglichkeiten

- Außenzelt nicht ganz bis zum Boden herunter gezogen

- ausreichend robuste Materialien und Verarbeitung

- ausgewogene Stabilität bei geringem Gewicht

- Geräumig auch zum Abwettern

Wer im Sommer bei warmen Temperaturen aber nicht in der Hitze eingehen möchte sollte auf eine Durchzugmöglichkeit achten. Mit einem einzelnen Eingang kommen die Belüftungsmöglichkeiten sonst schnell an ihre Grenze. Wer vor allem bei warmen Temperaturen unterwegs ist kann sich auch ein Zelt mit Mesh-Innenzelt zulegen. Bei Markenherstellern gibt es oft auch optional ein Mesh-Innenzelt so dass man je nach Jahreszeit das geeignete Innenzelt verwenden kann.

4-Jahreszeiten-Zelt: robust bei Schnee, Wind & Kälte

Ein 4-Jahreszeiten-Zelt ist in allen Belangen stärker ausgeführt als Sommer- oder 3-Jahreszeiten-Zelte. So besteht z.B. das Außenzelt i.d.R. mindestens aus 40D-Material, der Stangendurchmesser ist größer und die Stangenkanäle ermöglichen zur weiteren Stabilisierung die Verwendung einer zweiten Stange in jedem Kanal.

- Außenzelt bis zum Boden (kein Schnee, Sand, Asche etc. durch Wind im Zelt), ggf. ergänzt um Snowflaps

- windstabil (ggf. Möglichkeit für zweiten Gestängesatz)

- äußerst robust

- Aufbau und Reißverschlußbedienung auch mit Handschuhen möglich

- Solid Inner

- Stabil gegen Schneelast

- möglichst keine Flächen auf denen sich Schnee sammeln kann (Erhöhung der Schneelast)

- geräumig (zum Abwettern, zum Kochen incl. aufwändigem Schneeschmelzen)

- Schneesichere Belüftung

Zeltzubehör: Was du brauchst – und was nicht

Groundsheets: sinnvoll oder überflüssig?

Im Handel wird Dir in der Regel zum Zelt immer auch gleich eine passende Zeltunterlage / ein Groundsheet angeboten. Aber braucht es das überhaupt? Schauen wir uns mal an was eine Zeltunterlage kann und mit sich bringt:

Was ein Groundhsheet bringt

- vermindert Kondens bei großen Apsiden (keine aufsteigende Feuchtigkeit vom Boden)

- schützt den Zeltboden

- schützt Dich und Deine Ausrüstung vor dem nassen Boden

Warum ich dennoch kein Groundsheet nutze

- steigert das Gesamtgewicht

- verdreckt schnell, schließlich ist die Apside gleichzeitig der Eingang ins Zelt

- im schlechtesten Fall Bilden sich auf dem Groundsheet Pfützen

Meine Meinung:

Ein Zeltboden muss Tourbelastungen standhalten – sonst ist es einfach das falsche Zelt. Ich spare mir das Groundsheet und achte auf sauberen Untergrund. Zur Sicherheit etwas Reparatur-Tape am Trekkingstock – habe es bisher aber nie gebraucht.

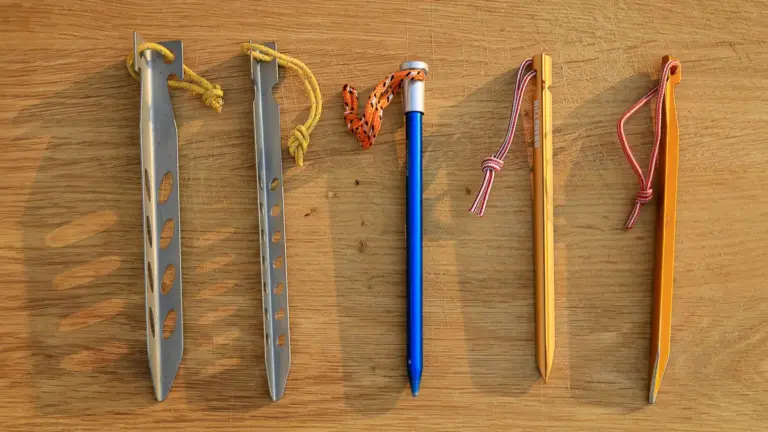

Heringe: Typen, Material & Einsatzzweck

Je nach Einsatzzweck kommen verschiedene Zeltheringe zum Einsatz. Beim Zeltkauf solltest Du darauf achten ob, wie viele und welche Art von Heringen im Lieferumfang enthalten ist.

Typische Standard-Heringe:

- V-Heringe: behalten durch die große Verankerungsfläche im Boden gut die Position, gute Knicksteifigkeit (auch bei härteren Böden)

- Y-Heringe, wie V-Hering, nur noch stabiler und etwas schwerer

- Zeltstift: dünne leichte Stifte, oft Standard bei Auslieferung, verdrehen sich im Boden, verbiegen sich leicht

- Zeltnägel: bestehen aus hartem Material, verdrehen sich leicht im Boden, eignen sich aber für harte Böden sehr gut

Darüber hinaus gibt es natürlich noch Spezialheringe z.B. für Sand oder Schnee. Diese muss man sich aber je nach eigenem Einsatzzweck bei allen Zelten separat beschaffen.

Meine Erfahrung:

Standardmäßig nutze ich 16 cm lange V-Heringe. Für spezielle Bodenverhältnisse nehme ich zusätzlich vier Spezialheringe mit oder ersetze gezielt einige V-Heringe, um Gewicht zu sparen.

Trekkingzelt-Reparaturset: Was gehört dazu?

Ein gutes Reparaturset sorgt dafür, dass du kleinere Schäden selbst beheben kannst – schnell, leicht und zuverlässig.

Folgendes sollte enthalten sein:

Basis-Inhalte eines Reparatursets für Trekkingzelte

- Selbstklebende Flicken(für Zeltstoff und Moskitonetz)

- Nahtdichter (z. B. Seam Grip oder Silikon-Nahtversiegler)

- Klebeband (z. B. Gewebe- oder Duct Tape)

- Nadel & Faden (am besten starkes, gewachstes Garn)

Für Gestänge-Notfälle

- Ersatz-Stangensegment (passend zum Zeltgestänge)

- Reparaturhülse (zur Stabilisierung gebrochener Stangen)

Was Du noch wissen solltest

- Das meiste wirst du unterwegs hoffentlich nicht brauchen und reicht für Reparaturen zu Hause. Auf Tour nehme ich daher nur ein wenig Duct Tape (um einen Trekkingstock gewickelt) und eine Reparaturhülse mit.

- Achte darauf, dass Flicken und Nahtdichter zum Material deines Zelts passen (PU-beschichtet oder Silikon-Polyester).

- Bei einem neuen Zelt solltest du vor der Tour prüfen, ob die Nähte bereits werkseitig abgedichtet wurden.

Meine Trekkingzelt-Erfahrungen aus der Praxis

Wie so viele habe ich schon ein paar Trekkingzelte nutzen und mein eigen nennen können. Dabei sind einige Zelte über Jahre bei mir geblieben. Jedes für seinen Zweck und jedes dafür geschätzt. Aber ich hatte auch Fehlgriffe bevor ich den „Dreh“ bei der Zeltauswahl raus hatte. Das Angebot hat sich über die Jahre natürlich auch vergrößert.

Hier ist sie – meine schonungslose Zelt-Historie:

Discounter-Kuppel – verschenkt

Ich habe es genau einmal ins fränkischen Seenland mitgenommen – das Gewicht war einfach nicht tourentauglich, trotz (oder gersde wegen?) des günstigen Preises

Vaude-Refuge – abgegeben

Für meine Alpenüberquerung von München nach Venedig hatte ich es als Biwakzelt angeschafft – und am Ende nur ein einziges mal verwendet. Mit ordentlich Kondens, wie sich zeigte. Als Backup hat es mir auf dieser ersten langen Solo-Tour aber vor allem mental Sicherheit gegeben. Allein dafür hat es sich gelohnt!

Vaude Hogan – abgegeben

Das Vaude Hogan war bei meinen allerersten Solo-Touren beim Trekking und Paddeln auf der Altmühl immer mit dabei. Schon damals mit der einfachen und schnellen Schnürung ganz ohne Nachspannen bei Nässe. Am Ende lag mir der (einzige) Fronteingang einfach nicht. Gerne durfte es auch einfach noch ein wenig leichter werden.

DD Tarp 3×3 – abgegeben

Mein erstes und bisher einziges Tarp – simpel, aber vielseitig. Zum Biwakieren perfekt und viele Jahre treuer Begleiter bei Trekkingtouren in Deutschland. Heute wirkt es im Vergleich zu ultraleichten Zelten allerdings ziemlich schwer. Was das Preis-/Leistungsverhältnis angeht damals wie heute aber wirklich attraktiv.

Vaude Markt II light – mit 2 Personen im Gebrauch

Robust, geräumig und zuverlässig – mein Vaude Mark II Light begleitet mich seit Jahren. Immer noch im Einsatz wenn wir zu zweit unterwegs sind. Leicht, aber nicht das leichteste. Dafür ein echtes Raumwunder mit viel Komfort. Aktuell mein mit Abstand ältestens Zelt in der Sammlung.

Hilleberg Unna – wenn es mal robuster sein darf

Das Hilleberg Unna ist mein Lieblingszelt und robustes Raumwunder für Solo-Abenteuer. Für viele Touren fast schon zu groß und zu schwer, aber absolut verlässlich. Mein Standardzelt für kurze heimische Wintertouren und raue Bedingungen wie beim Trekking in Island.

Big Sky Chinook 1P – mein aktuelles Standardzelt

Leichtes 3-Jahreszeiten-Zelt und vielseitiger Allrounder. Heute ist das Big Sky Chinook 1P mein Standardzelt für die meisten Touren im Norden wie z.B. beim Trekking in Norwegen und Schweden. Ideal als leichtere Alternative zum Unna, auch beim Paddeln.

Tarptent Notch – für Touren, bei denen jedes Gramm zählt

Der jüngste Neuzugang in meinem Zeltpark – ultraleicht, kompakt und durchdacht. Das Tarptent Notch hat mein DD Tarp beim Ultraleicht-Trekking abgelöst und kommt vor allem bei sommerlichen Bergtouren und Trekking in Deutschland zum Einsatz.

Darüber hinaus hatte ich über die Jahre natürlich viele Gelegenheiten auch andere Zelte und Zeltformen auf gemeinsamen Touren mit anderen zu testen.

Trekkingzelt FAQ: Kurz und kompakt

Du hast Fragen zu Trekkingzelten? In dieser FAQ findest du kompakte Antworten zu Zeltformen, Materialien und Zubehör – direkt aus der Praxis.

Welche Zeltform ist die beste fürs Trekking?

Das hängt vom Einsatzzweck ab: Tunnelzelte sind leicht & geräumig, Kuppelzelte freistehend & vielseitig beim Standort, Geodäten extrem wetterfest. Tarps, Tarptents und Mids sind eher etwas für Erfahrende Trekker.

Wie viel darf ein gutes Trekkingzelt wiegen?

Solo-Zelte für 3 Jahreszeiten wiegen zwischen 600 g und 1,6 kg. 2-3 Personenzelte- und 4-Jahreszeiten-Zelte entsprechend mehr – je nach Schutz und Komfortanspruch.

Was bedeutet die Wassersäule beim Zelt?

Sie gibt an, wie wasserdicht das Material ist. Ab 1.500 mm gilt ein Außenzelt als regensicher, der Zeltboden sollte mindestens ≥3.000 mm haben.

Sind Tarps oder Tarptents wirklich tourentauglich?

Ja – das hängt einfach nur von deinem eigenen Komfortanspruch ab. Für mich selbst bietet ein Tarp etwas zu wenig Komfortzone (Wind, Privatsphäre), aber mein Tarptent möchte ich in wettertechnisch gemäßgten Regionen wirklich nicht mehr missen.

Welches Material ist am besten für Außenzelte?

Silnylon ist leicht und langlebig, Dyneema extrem leicht & teuer, Polyester robuster bei UV-Strahlung. PU-Beschichtungen sind pflegeleicht. – Es hängt also davon ab was du selbst von deinem Zelt erwartest!

Wie wichtig sind Apsiden bei Trekkingzelten?

Sehr – sie bieten Platz für Rucksack, Kochausrüstung & Schuhe. Besonders bei schlechtem Wetter eine echte Komfortfrage. Auf der anderen Seite nimmt jede Apside auch ein wenig Platz vom Innenzelt und sorgt für Kondensation am Außenzelt.

Was ist besser: Inner first oder Außen- mit Innenzelt zusammen aufbauen?

Wenn du oft bei Regen oder wechselhaftem Wetter unterwegs bist, ist der gekoppelte Aufbau mit Außenzelt zuerst deutlich praktischer (weniger Wasser im Innenzelt, schnellerer und weniger fummeliger Aufbau) Für trockene Sommernächte kann ein freistehendes Innenzelt mit „inner first“-Option mehr Flexibilität bringen – gerade in heißen Regionen.

Wie lange hält ein gutes Trekkingzelt?

Bei Pflege und richtiger Lagerung oft mehr als 5–10 Jahre. Wichtig sind Materialqualität, saubere Nahtabdichtung und UV-Schutz.

Was ist besser: Silikon- oder PU-Beschichtung?

Silikon ist leichter, langlebiger und reißfester – PU einfacher zu verkleben, günstiger und gut für Einsteiger.

Was ist ein Footprint und brauche ich das?

Ein Footprint oder Groundsheet ist eine separate Zeltunterlage. Sie schützt den Zeltboden vor Abrieb, Schmutz und Nässe – sinnvoll bei empfindlichen Zeltböden oder schwierigem Untergrund (z.B. dorniger Boden). Ich verzichte seit Jahren darauf.

Was kostet ein brauchbares Trekkingzelt?

Solide Einsteigerzelte gibt’s ab ca. 250 €, hochwertige Tourenzelte kosten 500–800 €, Dyneema-Modelle oft über 1.000 €. Als Einstieger bietet sich auch ein Gebrauchtkauf hochwertiger Zelte zu einem günsgigen Gebrauchtpreis an.

Wie kann ich Kondenswasser im Zelt vermeiden?

Ganz einfach – mit guter Belüftung. Am einfachsten ist ein etwas heraufrollbares Außenzelt kombiniert mit einem „Deckenlüfter“. Bei zwei Eingängen kann man sogar ganz einfach ein wenig auf Durchzug schalten. Bei großen Apsiden kann ein Groundsheet helfen das aufsteigende Kondeswasser vom Boden zurückzuhalten.

Fazit & Anleitung: Welches Trekkingzelt passt zu dir?

Es gibt kein perfektes Zelt – aber es gibt das perfekte Zelt für deine Tour. Hier zum Schluss eine kleine Anleitung zum Trekkingzelt-Kauf um das Ganze ein wenig zu sortieren:

- Sehe Dir die Anforderungen an Dein zukünftiges Zelt für deine Tourgebiete an.

- Suche Dir Deine Favoriten anhand der Auswahlkriterien aus.

- Achte nach der Funktion auch auf das Gewicht. Zelte sind Teil der großen vier auf der Trekking-Packliste.

- Sehe Dir echte Erfahrungsberichte an und lasse Dich nicht von gesponserten Produkttests leiten.

- Gehe zu einem Händler oder jemanden der das Zelt hat und baue es auf. Teste dabei den Auf- und Abbau (bei Winterzelten mit Handschuhen), die nutzbare Fläche mit Isomatte, Schlafsack und Rucksack sowie die Ausstattungsmerkmale.

Tipp: Kaufe ein Zelt im Winter (zwischen Weihnachten und Frühjahr) – da gibt es immer günstige Angebote, schaue Dir die Zelte bei Freunden, Bekannten oder Forenusern an und überleg, was Du wirklich brauchst!